国立新美術館で開催中の美術展『草間彌生展ー我が永遠の魂』の感想やおすすめポイント、待ち時間や混雑具合をお伝えします。

この記事では、現在乃木坂の国立新美術館にて開催中の美術展『草間彌生 ―チャーミングな旅― 』の感想や、おすすめポイント、デートに向いているかどうか、果たして行くべきか⁉︎などあらゆる情報をお伝えします。

目次

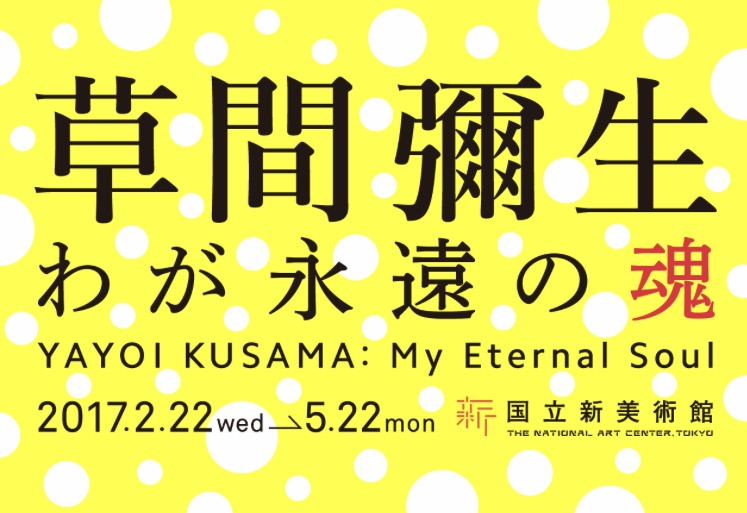

『草間彌生 ―我が永遠の魂 』会期とオープン&クローズ時間

2月22日(水)ー 5月22日(月)※毎週火曜日休館

会期は3ヶ月ちょうどです。野外展示もあるので、寒さがほどけてゆく3月以降がおすすめの時期です。

草間彌生展の内容も、「わが永遠の魂」に代表されるように南国や太古の人類を思わせるプリミティブな作品が数多く展示されており、寒い時期よりか少しは暑い時期にマッチしています。

5月の日差しが強くなる頃に行くと、草間彌生が描いた130点の絵画が持つパワーを一層肌身に感じられることでしょう。

10時00分ー18時00分(金曜日は20時まで)

金曜日は20時までオープンしています。現在東京で開催中の美術展の中では最も注目を集めています。ゆえに、もちろん人は多いです。

できれば、夜のゆっくりした時間に鑑賞できると良いですね。

また、夜の方がアートが光り輝きだすと思います!!!

さらに、4月29日(土)~5月7日(日)は毎日20時00分までオープンしています。ゴールデンウィークはもちろん混みますので、朝か夜はの比較的待ち時間が少ない時間を狙いましょう。

待ち時間や混雑具合について

週の一番混んでいる日に訪れましたが、入場の待ち時間はありませんでした。

ただ、人はかなりいましたので、4月から5月の外に出やすい季節になると混み合うでしょう。特に土日祝日は入場に待ち時間ができることは確実です。

ゆっくり一人で観たい方、デートで静かに過ごしたいカップル、写真を撮影することがメインの方は、できれば平日かまだ寒さの残る3月に鑑賞したいところですね。

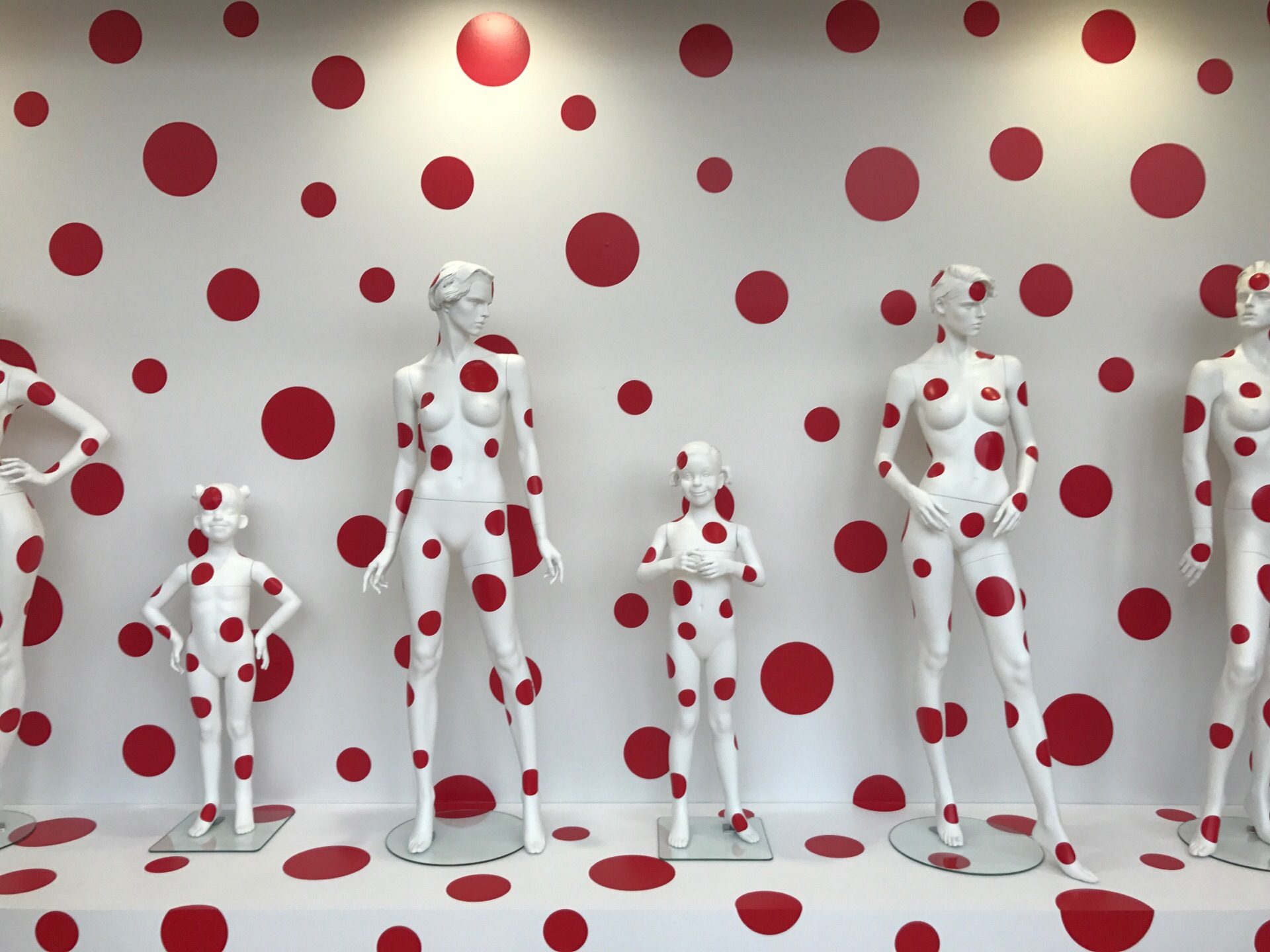

ショップで40分待ち

入場に待ち時間はありませんでしたが、ショップに40分の列ができていました。

「待ち時間40分ってディズニーランド??」と目を疑いましたが。

ショップの内容が素晴らしいのです!

赤い水玉模様の殿内では、草間彌生グッズが豊富に販売しています。このショップが草間彌生展もう一つの見所です。

会場

国立新美術館

(乃木坂駅直結)

チケット当日

一般:1,600円

大学生:1,200円

高校生:800円

中学生以下:無料

前売券は200円引きされます。※販売は2月21日まで

また、3月18日(土)〜20日(月・祝)は高校生無料デーです。

あとの情報は『草間彌生展ー我が永遠の魂』公式ホームページまで。

『草間彌生展ー我が永遠の魂』ダイジェスト

プロローグ

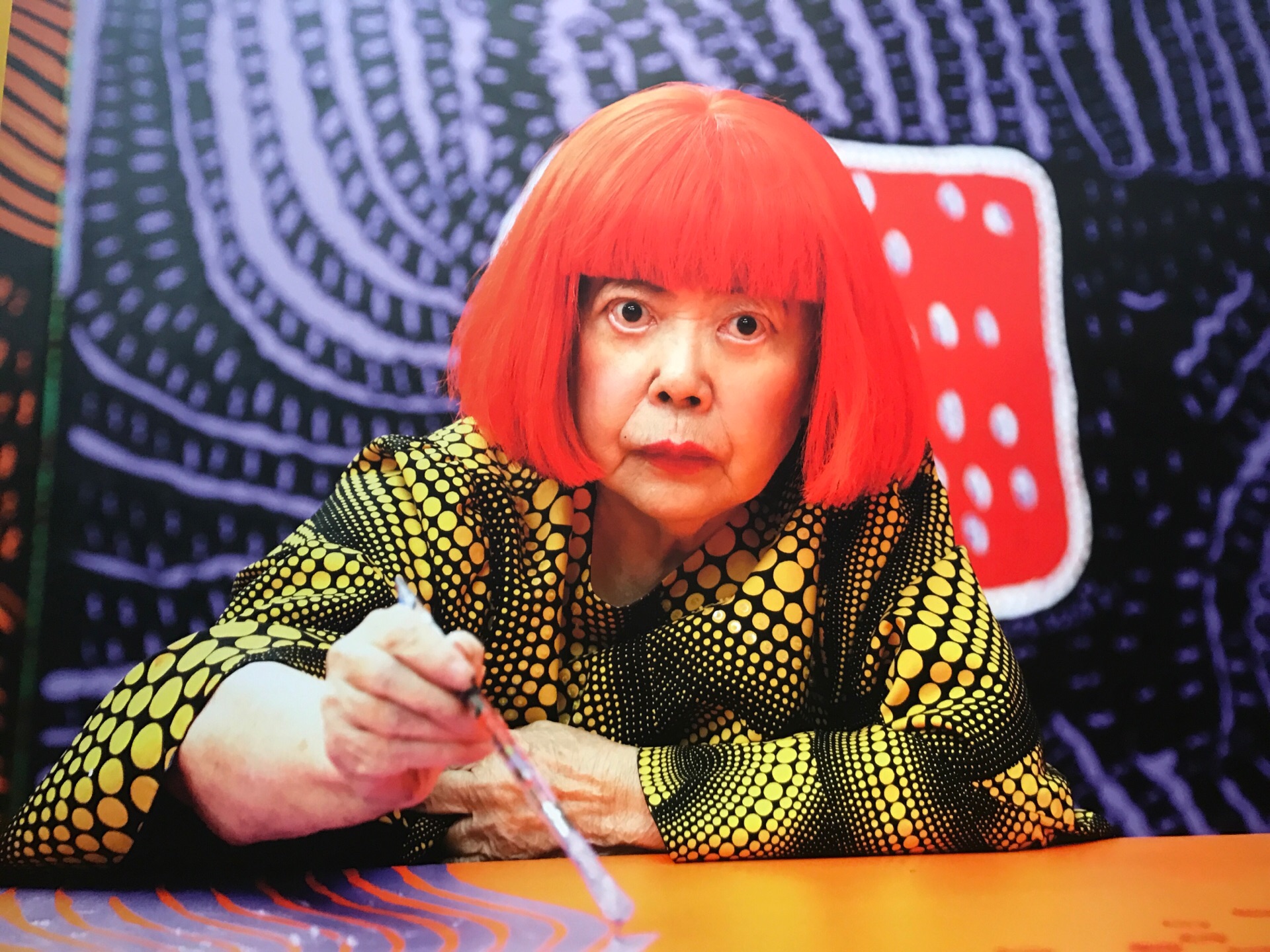

草間彌生を2行でまとめると

1929年長野県生まれの日本を代表する女性前衛芸術家。1957年に渡米、世界を舞台に活躍し続ける。

水玉模様を反復させたデザインの作品が特徴的。その他にも、男根状のオブジェをはしごやソファーなどの家具全体に取り付けるソフト・スカルプチュアが有名。

「草間彌生展ー我が永遠の魂」公式ホームページ

本展によせて (キャプション)

さあ、闘いは無限だ

もっと独創的な作品をたくさん作りたい

その事を考える眠れない夜

創作の思いは未知の神秘への憧れだった

私は前衛芸術家として宇宙の果てまでも闘いたい

倒れてしまうまで

―草間彌生より―

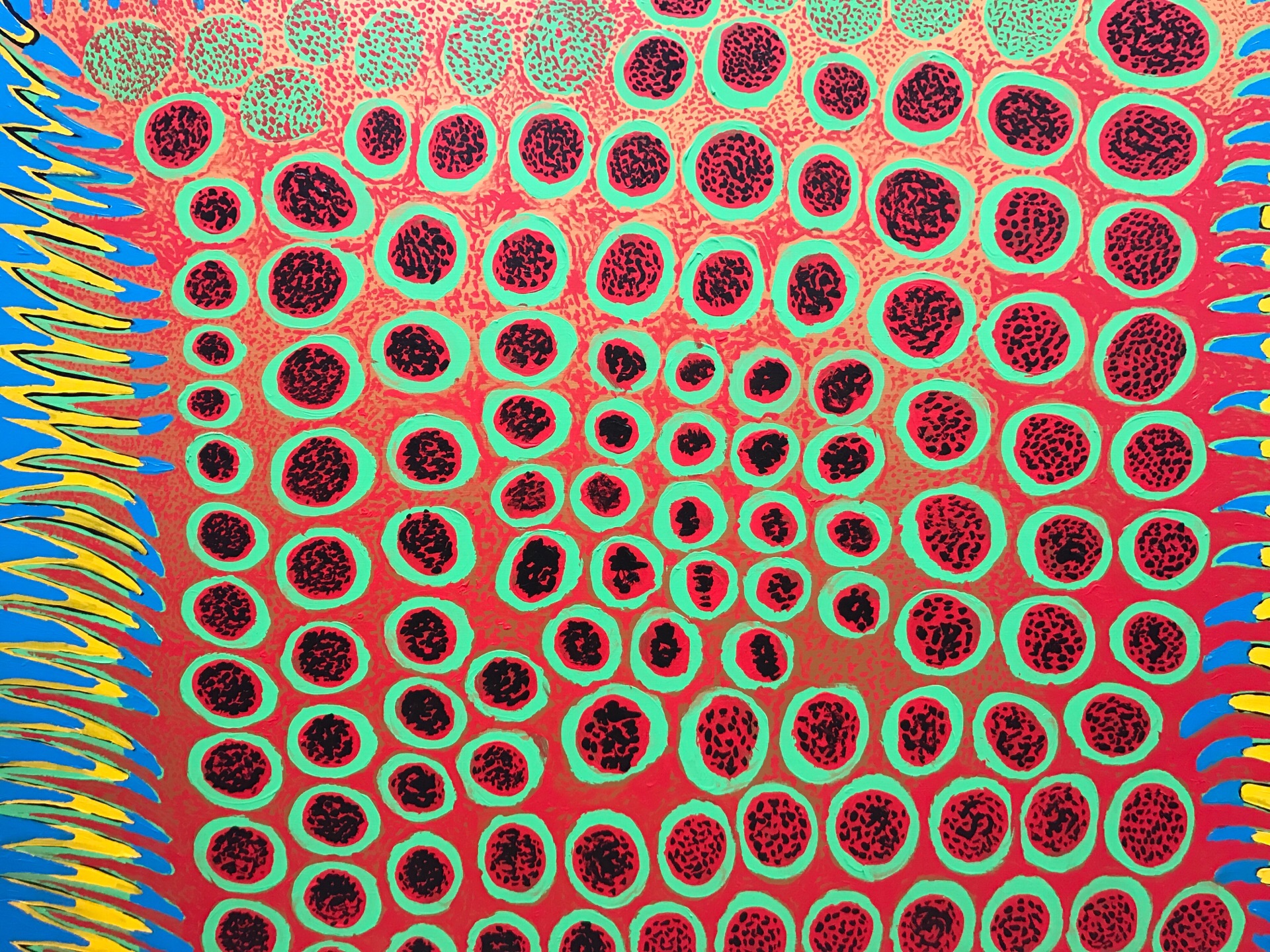

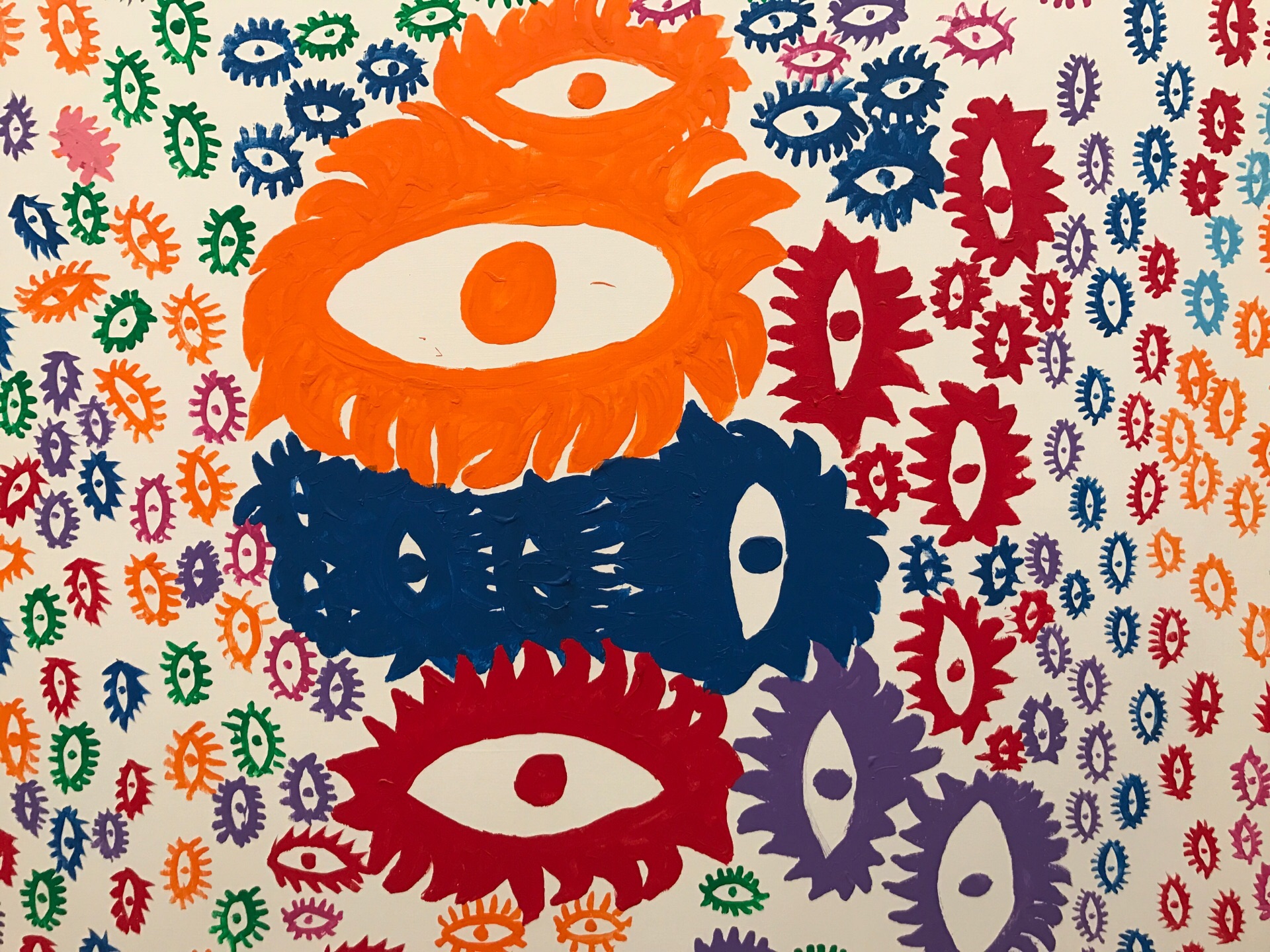

わが永遠の魂

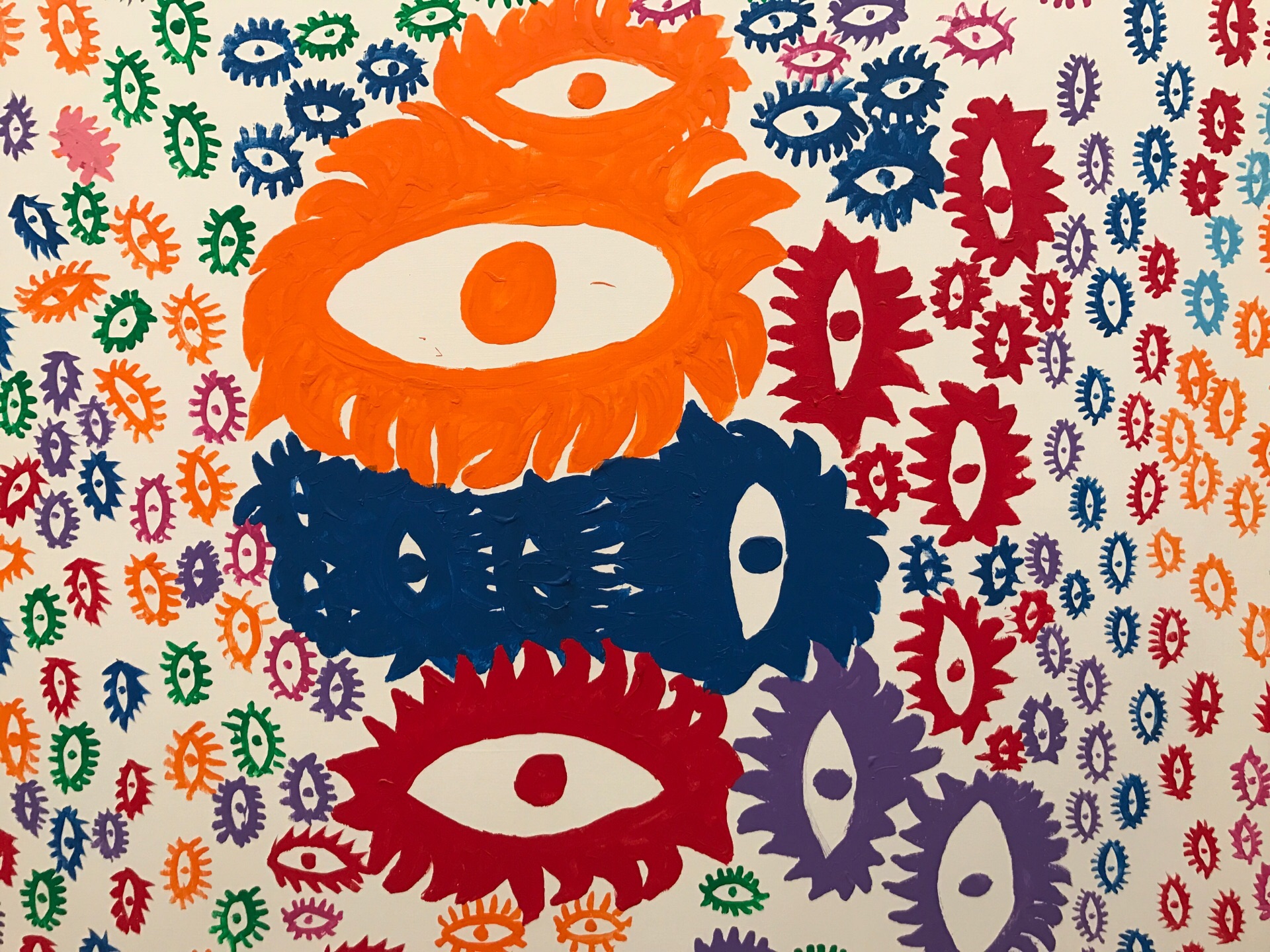

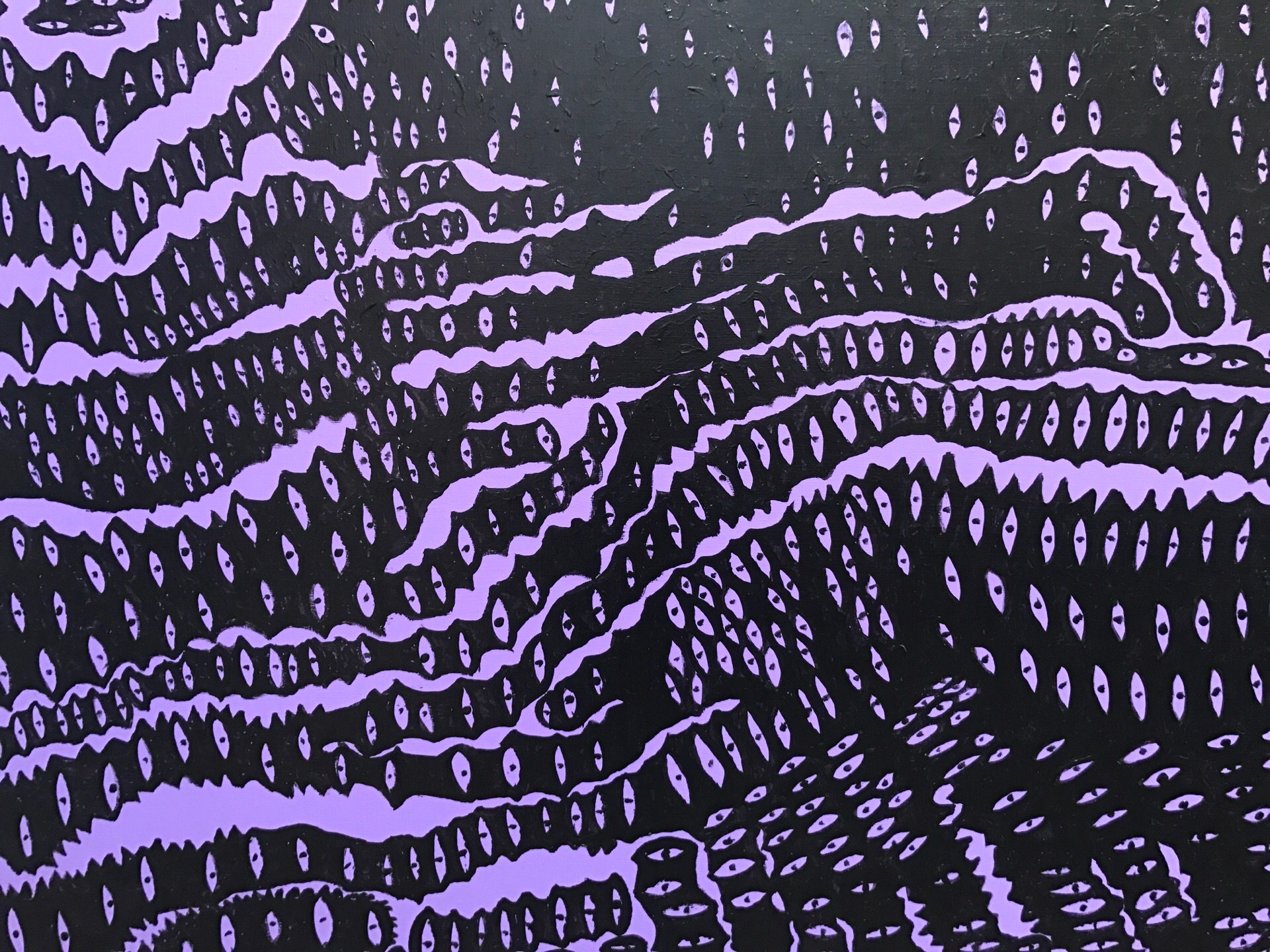

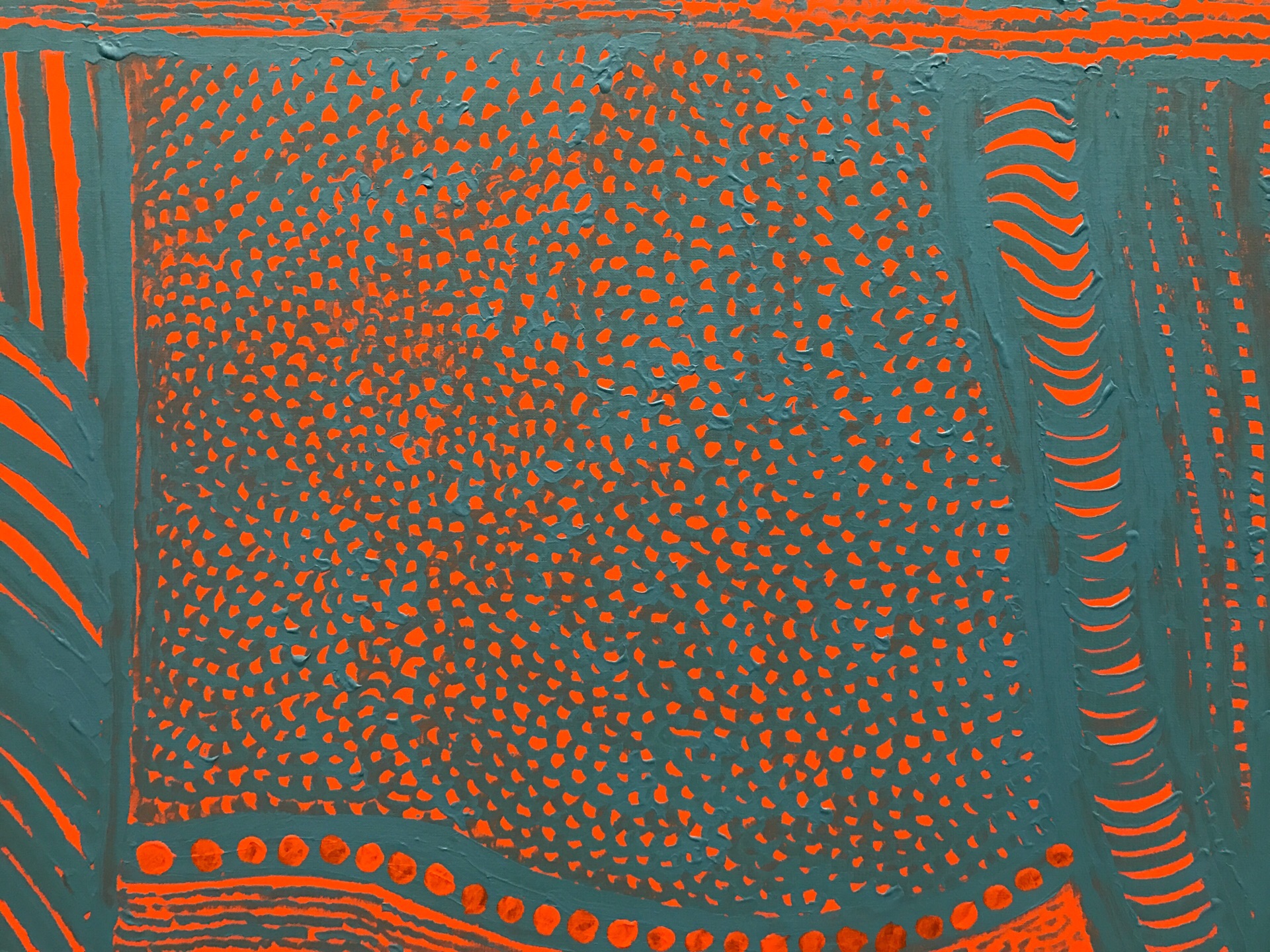

カラフルな色彩とプリミティブなデザインが特徴的な「わが永遠の魂」は、2009年から現在でも描き続けらてきました。現在すでに500点制作され、本展では132枚展示されています。

草間彌生芸術の集大成とも言える「我が永遠の魂」。広い展示場に隙間なく飾られ、畏怖さえ感じるほどです。また、この会場では写真の撮影が可能です。

明日咲く花

真夜中に咲く花

真夜中に咲く花

1 初期作品

解説

10代前半の頃からの作品が展示されています。幼い頃からスケッチの中にドットが使用されており、芸術家としての草間彌生の芽生えを感じさせる作品が観られます。

この頃は具体的な対象を描く作品が多く、抱える闇を具体的な「もの」として表現しようとしていたことが分かります。

《太陽》1953年 東京国立近代美術館蔵

《残夢》1949年

2 ニューヨークでの活動

解説:オールオーヴァーに学ぶ

1957年、草間彌生が28歳の時にニューヨークへ活動の場を移します。1957年当時のアメリカではジャクソン・ポロックのアクションペインティングに代表されるように「オールオーヴァー(All-over)」が全盛期の頃です。

「オールオーヴァー(All-over)」とは、中心と周囲の区別がなく、どこまでも続いてゆくように思える絵画を差します。

ジャクソン・ポロックのアクションペインティング

日本では抱えた闇を具体的な「もの」にして表現していましたが、ニューヨーク絵画の影響を受け同じ模様を絵画全体に張り巡らせてゆく絵画が増えます。

闇を「もの」で埋めようとしたのかもしれませんね。

《No. AB.》1959年 豊田市美術館蔵

解説:ポップアートの影響

1960年代はポップアートの時代です。ポップアートを率いたのがアンディ・ウォーホル。1961年に《キャンベルスープ缶》を発表し、その後は同じデザインやイメージを繰り返した作品が増えてゆきます。

キャンベルスープ缶

草間彌生も同じように、お札やシールを繰り返しキャンパスに貼り続ける作品を発表しています。

しかし、アンディ・ウォーホルの作品から感じられるクールさは草間彌生の作品からは感じられません。キャンパスを埋め続けなければならないという切迫感を味わうことでしょう。

解説:埋めるもの自体に興味を抱く

1960年代半ばになるにつれて、〇ではなく突起状(男根型)の物質でハシゴやソファー、机など身の回りのものを隙間なく埋め尽くしてゆきます。

ここには、ウォーホルが際限なくキャンベルスープ缶でキャンパスを埋め尽くしたように、同時期のニューヨーク芸術の影響が強いでしょう。

《The Man》1963年 広島市現代美術館蔵

抱える闇を埋め尽くそうとするもの自体が一体何なのか?

ドットに対する意識が芽生え始めます。

突起状(男根型)のソフト・スカルプチュアで埋め尽くされたキャンパスや家具を見ると、草間彌生が抱えてきた「闇を埋めなければいけない」という切迫感は、性的な強迫観念だったのかもしれませんね。

解説:世界を埋めようとする

次第に草間彌生は、ものだけでなく現実そのものを埋めてゆこうとします。

映像の展示があり、草間彌生が生き物や人間の体をドットや葉っぱで埋めようとします。

《自己消滅(網強迫シリーズ)》1966年頃

解説:かぼちゃへの興味

場外展示場には高さ4.5mの大きなカボチャ型のオブジェが登場します。

《南瓜》2007年頃

また、幼少から興味を抱いていたかぼちゃをモチーフとした作品が展示されています。

《かぼちゃ》

キャプション

信州に種苗問屋の娘として生まれた草間は、幼少期よりかぼちゃに親しみを抱いており、日本画を描いていた時代にもかぼちゃをモティーフとしています。

「なんとも愛嬌のある形をしたカボチャに私は魅せられた。私がカボチャに造形的興味を受けたのは、その太っ腹の飾らぬ容貌なのだ。そして、たくましい精神的力強さだった」(草間彌生「無限の網 草間彌生自伝」)。

草間の描いたかぼちゃをよく見ると、黄色と黒の水玉だけで構成されているのがわかります。その意味でも、草間彌生を象徴するイメージなのです。

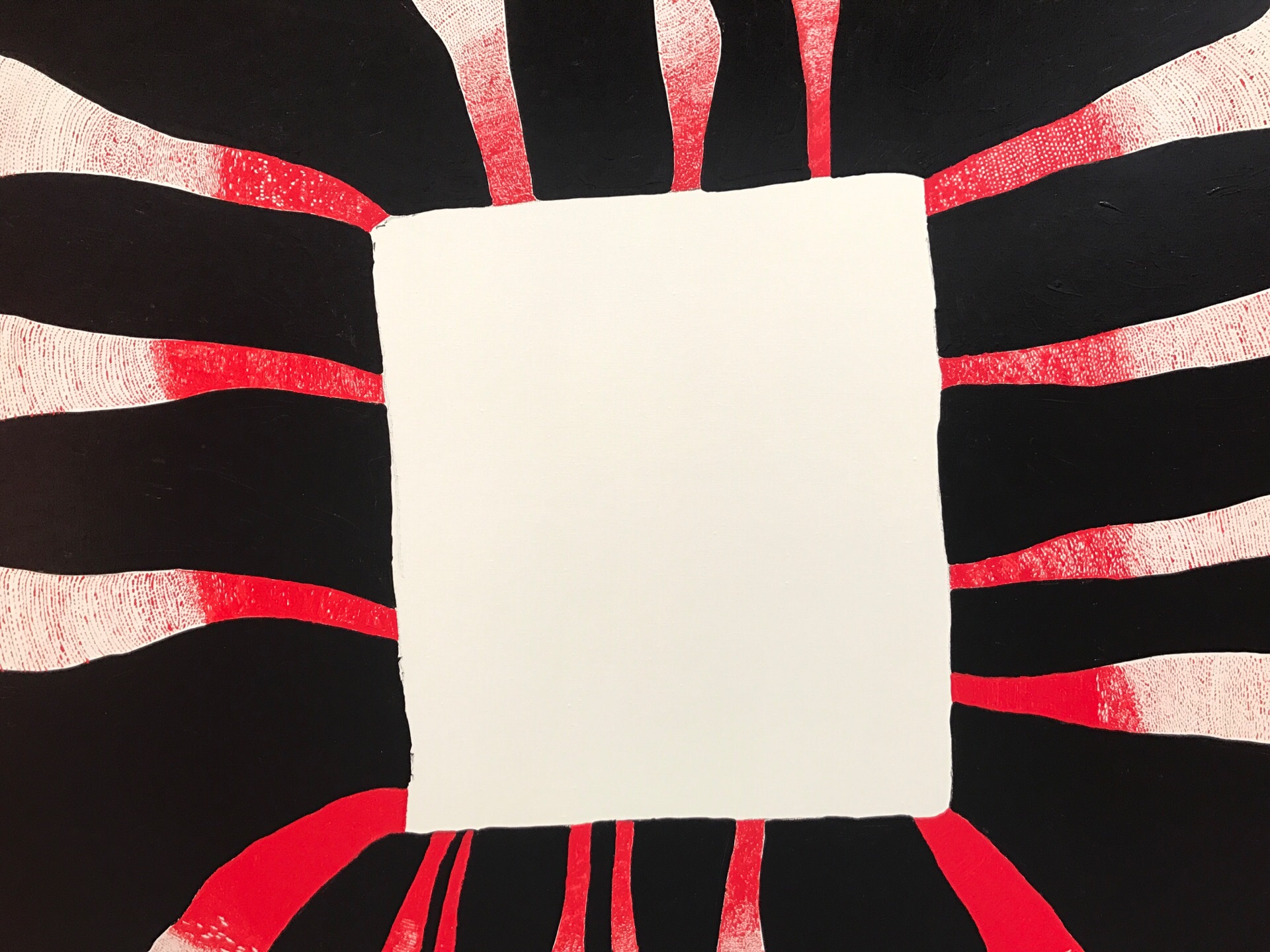

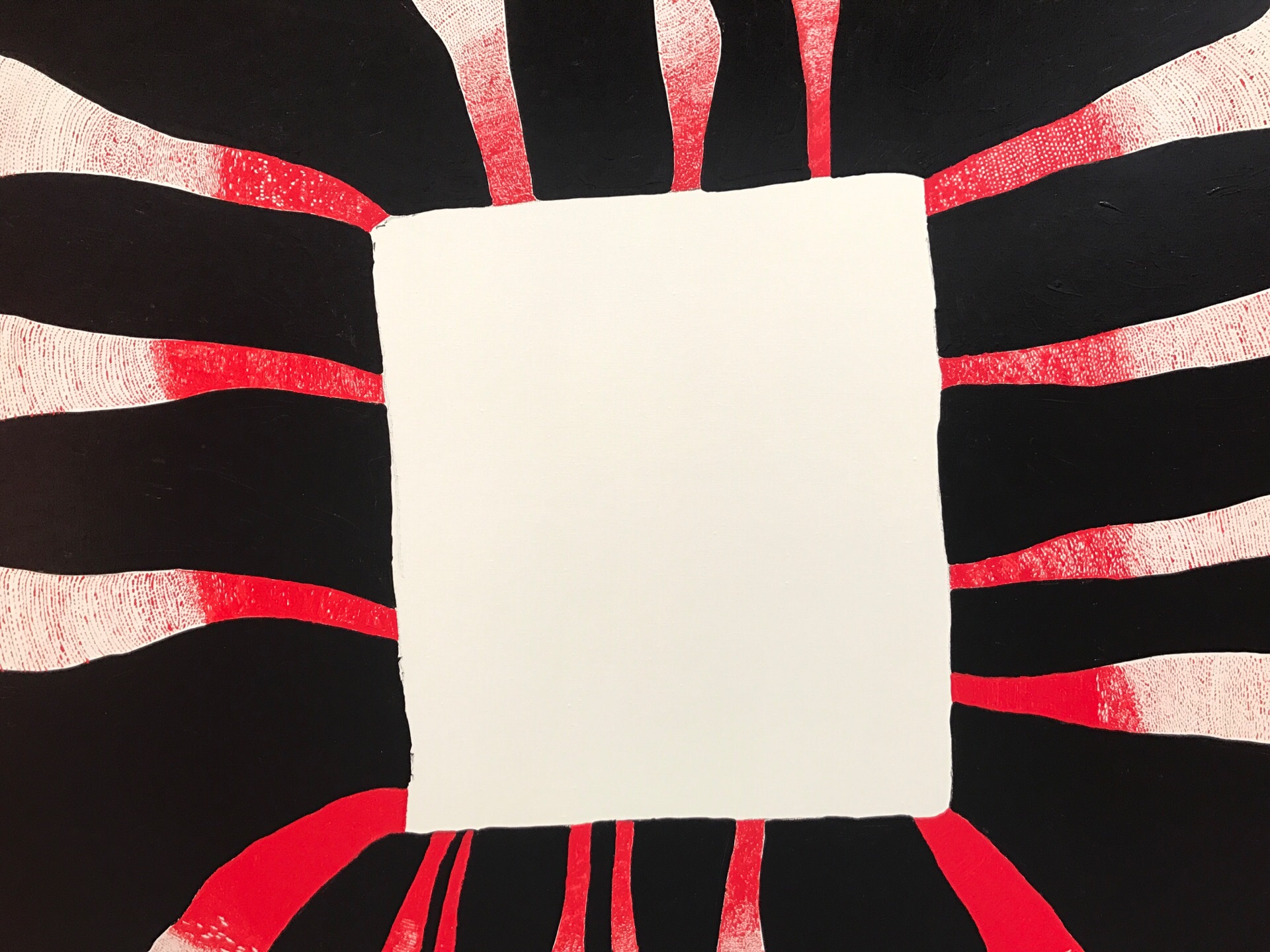

解説:無限の鏡の間

鏡で囲まれた暗い部屋の中では、赤や黄色、緑に青とカラフルに輝くたくさんの電球が天井から吊るされています。

四方が鏡なので自分の位置が分からなくなります。とても面白い経験を味わうことができるでしょう。

《生命の輝きに満ちて》2011年

また、1960年代に登場した突起状のゴツゴツしたいかついソフト・スカルプチュアではなく、ここで世界を埋め尽くすものはカラフルに光り輝く美しい電球です。

性的な強迫観念の象徴である突起状のソフト・スカルプチュアは、美しく輝く星のようなものへと変化しています。

草間彌生の心境の中で、どのような変化があったのか考えてみるのも面白いですね。

3 東京での活動

解説:生死という問題にぶつかる

ニューヨークで体調を崩した草間彌生は、1973年に帰国します。

1970年代後半の作品は今までのドットを使用した作品から、具体的な対象を描く作風へと変化します。

《自殺した私》1977年 東京都現代美術館蔵

この時期の絵画は身に迫るような緊張感があります。

しかし「生と死」の問題に自らぶつかったことで、「わが永遠の魂」の絵画に現れるプリミティブなデザイン、色彩への目が開かれたのではないでしょうか。

解説:埋め尽くすもののバリエーションが増える

今まで草間彌生の絵画や作品を埋め尽くしてきたドットや突起状のソフト・スカルプチュアが、光り輝いてきます。

《ドレッシング・テーブル》1990年

先ほど紹介した鏡の間の電球もそうですが、《ドレッシング・テーブル》のように全体を埋めるもの(ソフト・スカルプチュア)が銀色に輝いてゆきます。明るい色へと変化するとも言えます。

さらに、《黄樹》ではドットや突起状のものから管のような物質に変化していますね。

ドットは光を帯びて形を変えてゆくのです。

その集大成が「わが永遠の魂」。「わが永遠の魂」では埋めつくすものが、人間の目の形に変化しています。

《黄樹》1992年

《わが永遠の魂》

ただ、この目は鑑賞者に悟りや懺悔を強制的に求めるような宗教画の強いまなざしではありません。

ウォーホルの描くポップアートのように、目はデザインとして心を和ましてくれます。

『草間彌生展ー我が永遠の魂』の感想とおすすめポイント

0を∞にするアーティストが草間彌生です。

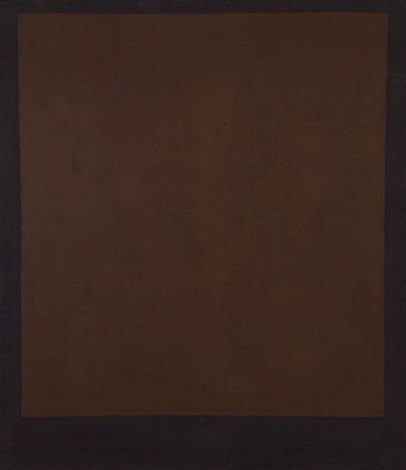

画家マーク・ロスコをご存知でしょうか。

1970年に自ら命を絶つまで、主にニューヨークを中心に活動していた抽象表現主義を代表する画家です。

マーク・ロスコの絵画の特徴は、1つから3つの四角をキャンパスに配置するところです。

晩年になるにつれ、マーク・ロスコの絵画はどんどん四角の数が少なくなり、ついには額縁付近にまで大きな四角は広がってゆきます。

1970年、マーク・ロスコは自ら命を絶ちました。すなわち、四角が額縁を越えてしまったのです。

マーク・ロスコが行ったことを、草間彌生の作品に置き換えて考えてみましょう。

マーク・ロスコは、キャンパスにドットを最初は10個描いていました。しかし、次第にドットの数が少なくなります。ついには1つになり、そして命を絶つ。

このように考えられます。

では草間彌生はどうしたか?

草間彌生は逆です。

最初は0から始まりました。抱える闇、つまり0をドットで埋めていったのです。もっともっと埋められるという欲望は、本展のキャプションにも表れています。

さあ、闘いは無限だ

もっと独創的な作品をたくさん作りたい

その事を考える眠れない夜

創作の思いは未知の神秘への憧れだった

私は前衛芸術家として宇宙の果てまでも闘いたい

倒れてしまうまで

次第にドットは様々な形をとり、現在では生のダイナミズムを表現するようなプリミティブでカラフルな色へと進化しています。

この絵画は草間彌生の見えざる内面を表現している絵画です。

人間の闇を見たいという欲求を、抑えつけています。

まとめ

「マーク・ロスコが現実との境目をなくしてゆくアーティストであれば、草間彌生は現実を埋めてゆくアーティストだ。」

こうとも言えるでしょう。

マーク・ロスコは10を0にして闇を見ようとするアーティストであり、草間彌生は0を10にして闇を埋めるアーティストなのです。

女性は男性よりも主体的

男女論を展開するわけではありませんが、特に女性は我々の心には深い闇があることを知っています。

つまり、男性よりも女性は主体的な人間です。

心に闇はある、それを知ってるからすぐに行動するのです。アーティストであれば、無限の創作力が湧き出てくるのです。

(野外展示「南瓜」の中。中は真っ暗で何もない。)

男は、闇を抱えていることを本当に気付いてはいないから、文学でも絵画でもどうにかして闇を見ようとします。

とにかくおすすめしたい『草間彌生展―わが永遠の魂』

日本を代表する女性芸術家『草間彌生展―わが永遠の魂』は、草間彌生のすべてがわかる素敵な美術展です。

さらに、「我が永遠の魂」は撮影が可能であり、SNSにアップして楽しんだり、カップルで作品を背景に思い出も残せます。

人気な美術展だけあって、待ち時間や混雑具合を考慮する必要はありますが、会場が広いので人ごみによる圧迫感はありません。

私は一人で行きましたが、一人で来ている人も多く、写真も気兼ねなく撮れます。

会期は5月22日(月)まで。

ぜひ足を運んでみてくださいね!

渋谷駅で見かけた『草間彌生展―わが永遠の魂』の大きなポスター

同時期に国立新美術館で開催の美術展

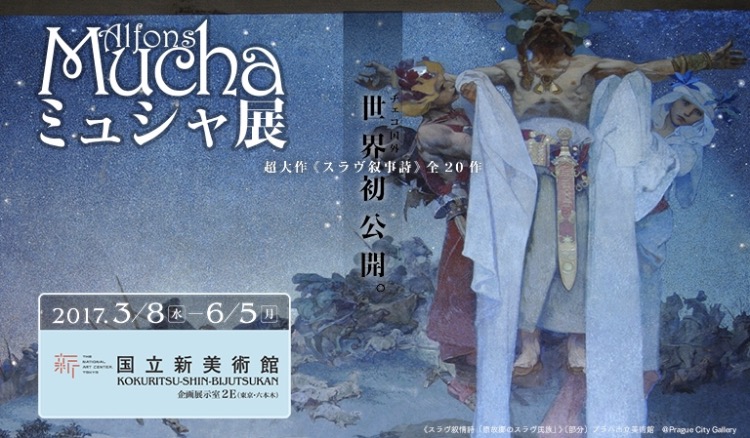

『ミュシャ展』

- 会期:3月8日(水)〜 6月5日(月)

- 開館時間:10時 〜 18時

詳しくは「ミュシャ展」公式ホームページまで

同時期に東京で開催中の美術展

『N・S・ハルシャ展ーチャーミングな旅』@森美術館

※Google検索にて「"NSハルシャ展"+"感想"」で2位。

『オルセーのナビ派展』@三菱一号美術館

※Google検索にて「"ナビ派展"+"感想"」で2位。

『ティツィアーノとヴェネチア派展』@東京都美術館

※Google検索にて「"ティツィアーノ展"+"感想"」で5位。

撮影写真以外の画像は『草間彌生展ー我が永遠の魂』公式ページより。※《かぼちゃ》《わが永遠の魂》以外。